Autismo y Neurología de Precisión: Nuevos Hallazgos para un Enfoque Personalizado

8 de octubre de 2025

El Rol de la Glicina y el Colágeno en la Fisiopatología del Sistema Osteomioarticular: Un Abordaje desde la Salud de Precisión

5 de noviembre de 2025

Una hoja de ruta para el diagnóstico y tratamiento diferencial en el sistema de salud.

Introducción:

La depresión y la ansiedad no son exactamente “más de lo mismo” cuando hablamos de mujeres. Los datos son tozudos: la depresión afecta a más mujeres que a hombres a escala global y constituye una de las principales causas de discapacidad en la vida adulta, con una prevalencia estimada del 5-6% y una carga desproporcionada en población femenina. Esta brecha se agranda en etapas concretas de la vida – embarazo y posparto, perimenopausia – donde los síntomas pueden intensificarse, cambiar de forma y responder de manera distinta a las intervenciones habituales. Organización Mundial de la Salud.

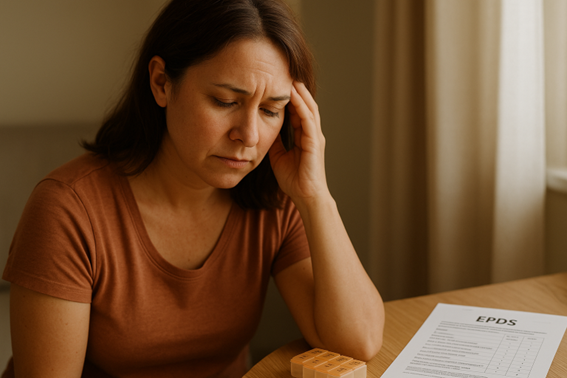

En el periodo perinatal, los metaanálisis sitúan la depresión en torno a una de cada cuatro mujeres, con importantes consecuencias para el desarrollo del lactante, la relación madre-hijo y la participación social de la madre. A pesar de ello, los sistemas sanitarios siguen infracribando: en algunos entornos, menos del 20% de las mujeres son evaluadas rutinariamente para depresión materna. En paralelo, en la transición menopáusica – un fenómeno vinculado a la variabilidad estrogénica, a los síntomas vasomotores y a la fragmentación del sueño – sin que ese exceso de riesgo persista en la posmenopausia. JAMA Network+2Policy Center for Maternal Mental Health+2

Estas cifras no son solo epidemiología: se traducen en circuitos de atención que llegan tarde, tratamientos poco ajustados y costes personales y sociales evitables. Mantener protocolos “neutros” al sexo/género y a la etapa vital perpetúa un modelo de talla única que ya sabemos insuficiente. Las rutas clínicas que no consideran el ciclo mentrual, la perinatalidad o la perimenopausia pasan por alto señales que ayudan a distinguir un trastorno depresivo mayor de un trastorno disfórico premenstrual (PMDD), o un episodio posparto de inicio reciente de una recaída de base, con implicaciones terapéuticas muy diferentes. Al mismo tiempo, determinantes psicosociales como la carga de cuidados, la violencia de pareja o la precariedad interactúan con la biología para moldear presentación, curso y respuesta al tratamiento. PMC

¿Por qué cambiar el marco?

La Salud Mental de Precisión propone abandonar el patrón uniforme y reemplazarlo por una mirada estratificada: por sexo/género, por etapa hormonal, por determinantes sociales y por biología individual (inflamación de bajo grado, cronobiología del sueño, farmacogenética). Este enfoque no es aspiracional; ya dispone de palancas clínicas concretas: cribados dirigidos en perinatalidad (EPDS/PHQ-9 con circuitos de derivación), identificación prospectiva de síntomas cíclicos para PMDD, y uso selectivo de herramientas de personalización (p. ej., ajuste farmacológico informado por CYP2D6/CYP2C19 cuando hay mala respuesta o efectos adversos). El resultado esperado no es solo aliviar síntomas, sino mejorar trayectorias: menos recaídas, menos cronificación y mayor funcionalidad. JAMA Network

Objetivo de esta guía:

Este artículo funciona como una hoja de ruta práctica para profesionales. Primero, sintetiza la anatomía multifactorial de la angustia femenina (biología reproductiva, neuroesteroides, inflamación, determinantes psicosociales e interseccionalidad). Después, traduce esa comprensión en pasos clínicos: cómo afinar el diagnóstico diferencial, cuándo y cómo cribar, qué terapias priorizar según el momento vital y qué elementos del sistema (formación, protocolos, derivaciones) son necesarios para hacer sostenible el enfoque. La tesis es sencilla: cuando miramos con el enfoque correcto, tratamos mejor y antes.

Anatomía de la angustia femenina: un enfoque multifactorial.

La clínica nos lo recuerda a diario: la “misma” depresión o ansiedad no se comporta igual en todas las mujeres ni en todas las etapas de la vida. Lo que vemos es la suma de capas biológicas, psicológicas y sociales que se potencian entre sí. Entender esas capas – y su interacción – es el primer paso para intervenir con precisión.

Factores biológicos: hormonas, neuroesteroides, inflamación y farmacogenética.

Etapas hormonales y vulnerabilidad.

La prevalencia de depresión es consistentemente mayor en mujeres que en hombres a escala poblacional, y presenta picos de riesgo ligados a transiciones hormonales. La evidencia más sólida sitúa a la perimenopauisa como el periodo de mayor vulnerabilidad (OR ≈ 1,40 frente a premenopausia), con un exceso que no se observa en la posmenopausia. La hipótesis integradora apunta a la variabilidad estrogénica, los síntomas vasomotores y la fragmentación del sueño como disparadores y perpetuadores del cuadro afectivo. Estos datos obligan a mapear la etapa vital y los síntomas somáticos asociados en la anamnesis inicial. PubMed+1

Neuroesteroides y sensibilidad diferencial (PMDD).

En un subgrupo de pacientes, los síntomas afectivos premenstruales severos no son “reactivos”, sino expresión de hipersensibilidad a la alopregnanolona (neuroesteroide derivado de progesterona) a través de la modulación del receptor GABA_A. este mecanismo explica el fenotipo del trastorno disfórico premenstrual (PMDD) y abre vías terapéuticas específicas (p. ej., dianas sobre neuroesteroides), diferentes de las de la depresión mayor típica. Identificar patrones cíclicos y monitorizarlos de forma prospectiva dos o más ciclos es clave para no confundir PMDD con TDM recidivante. PMC

Periparto: un terreno propio.

La depresión perinatal es frecuente e infradiagnosticada, con impacto multigeneracional. Más allá de ISRS/IRSNa y psicoterapia, han emergido moduladores GABAérgicos con evidencia específica para depresión posparto: brexanolona (IV) y zuranolona (oral). En 2025 la Comisión Europea concedió autorización de comercialización a zuranolona para depresión posparto, incorporando al arsenal una opción corta (2 semanas) con inicio de acción rápido. Esto no sustituye la psicoterapia ni la planificación del soporte social, pero cambia el umbral de intervención en casos moderados-graves. CNIB+1

Inflamación de bajo grado y sexo.

Los metaanálisis refuerzan el vínculo entre depresión y marcadores inflamatorios periféricos (CRP, IL-6, TNF-α) con señales de modulación por sexo: algunas síntesis sugieren asociaciones más consistentes con CRP/IL-6 en mujeres, lo que podría explicar fenotipos de fatiga, hipersomnia y dolor. Aún no hay un biomarcador “diagnóstico”, pero la lectura por sexo/género puede ayudar a seleccionar estrategias coadyuvantes (sueño, actividad física antiinflamatoria, comorbilidades) y, en investigación, a diseñar ensayos de medicina de precisión. PubMed

Farmacogenética funcional.

La variabilidad CYP2D6/CYP2C19/CYP2B6 condiciona niveles y tolerabilidad de antidepresivos. Las guías CPIC 2023 ofrecen recomendaciones prácticas de ajuste de dosis o elección en ISRS/IRSNa según genotipo (cuando está disponible), particularmente útil en pacientes con polifarmacia, mala respuesta o efectos adversos desproporcionados. En la práctica, no se trata de “genotipar a todas”, pero sí de usar la información cuando existe para evitar ciclos de ensayo-error. PMC+1

Factores psicológicos y sociales: roles, cuidados, violencia y contexto

Carga de cuidados y rol de género.

Muchas pacientes sostienen simultáneamente el cuidado de hijos y de mayores – las llamadas sándwich carers – con impacto sostenido sobre salud mental y funcionamiento, que puede prolongarse años y recae mayoritariamente en mujeres. La evaluación debe incluir horas de cuidado, recursos de respiro y flexibilidad laboral, porque son determinantes pronósticos y de adherencia. Financial Times

Violencia de pareja e historia de abuso.

La violencia de pareja (IPV) multiplica el riesgo de depresión y ansiedad (OR ~ 2-3 en metaanálisis y cohortes), con efectos que pueden persistir décadas e incluso asociarse a lesión cerebral traumática leve repetida. Por seguridad, el cribado debe ser sistemático y no confrontativo, con circuitos claros de derivación y planes de seguridad. Ignorar esta capa invalida cualquier plan terapéutico. PMC+2PMC+2

Determinantes sociales e interseccionalidad.

El género no actúa en el vacío: precariedad, discriminación, migración, ruralidad, etnia y edad se entrecruzan (interseccionalidad generando barreras de acceso y perfiles de riesgo únicos. Ese entrecruce determina desde el tiempo hasta el diagnóstico hasta la probabilidad de completar psicoterapia. Incorporar esta lente significa adaptar horarios, ofrecer recursos en el idioma adecuado y coordinar con redes comunitarias. PMC+1

Genética y epigenética: terreno prometedor, uso clínico prudente

La contribución genética al riesgo de depresión/ansiedad es poligénica y modesta en términos individuales, pero interactúa con exposiciones (estrés temprano, violencia, privación) y con las transiciones hormonales. En la consulta, lo accionable hoy es sobre todo farmacogenético (CYP) y el reconocimiento de perfiles biogilizados (p. ej., inflamatorios). La epigenética añade una capa de plasticidad – cómo el entorno “escribe” en la regulación génica – que probablemente explique parte de la heterogeneidad femenina en presentación y respuesta; su traslación clínica está en desarrollo, pero justifica insistir en intervenciones de estilo de vida y sueño como parte del plan de precisión. PMC+1

¿Por qué importa esta anatomía en la práctica?

Porque cualquier plan terapéutico que ignore estas capas corre el riesgo de etiquetar como “resistente” lo que en realidad es mal ajustado al contexto. Cuando situamos a la paciente en su ciclo vital, preguntamos por cuidados y violencia de forma estructurada, rastreamos un posible fenotipo inflamatorio y usamos – cuando procede – información farmacogenética, disminuye el tiempo hasta la respuesta, mejoran la adherencia y la funcionalidad, y reducimos recaídas. Ésa es la promesa práctica de la salud mental de precisión en mujeres. Organización Mundial de la Salud

De la teoría a la consulta: hoja de ruta diagnóstica y terapéutica

La meta no es “atender a mujeres”, sino atender mejor a cada mujer concreta, en su etapa vital y contexto. Esta hoja de ruta baja a tierra los conceptos del punto 2 para que puedas tomar decisiones en 15-20 minutos de consulta y sostenerlas en el tiempo.

Estratificación inicial

Mapa rápido de riesgo (4 preguntas que no deben faltar):

- Etapa hormonal actual (cíclica, embarazo/posparto, perimenopausia/postmenopausia) y patrón temporal de síntomas (cíclico vs persistentes).

- Cribado perinatal si procede (embarazo/posparto) con instrumento validado y circuito de derivación pactado. ACOG+1

- Cribado de violencia de pareja (IPV) de forma segura y sistemática en mujeres en edad reproductiva. org+1

- Comorbilidades y polifarmacia (tiroides, anemia/ferritina, dolor crónico/autoinmunidad, fármacos que alteran el ánimo; inhibidores/inductores de CYP).

Instrumentos de cabecera recomendados.

- PHQ-9 (depresión) y GAD-7 (ansiedad) en primaria/especializada.

- EPDS en perinatal (al menos en la primera visita prenatal, más adelante en embarazo y posparto). Integra el resultado en un circuito (psicología/perinatal/psiquiatría), no lo dejes “en el aire”.

Diagnóstico diferencial con lentes de precisión

- ¿Síntomas cíclicos? Considera PMDD. Si la clínica empeora en fase lútea y remite con la menstruación, documenta registros diarios prospectivos ≥2 ciclos antes de etiquetar depresión mayor. Es un criterio formal del DSM que evita falsos diagnósticos y sobretratamiento crónico. NCBI+1

- Banderas rojas que cambian el plan:

- Bipolaridad no detectada (antecedentes de hipomanía, historia familiar, viraje con ISRS).

- Perinatalidad (inicio en embarazo/posparto, ideación suicida/intanticida, síntomas psicóticos). Activa protocolo específico.

- IPV/traumas actuales: prioriza seguridad, intervención multicomponente y coordinación sociosanitaria.

- Diferenciales médicos frecuentes que confunden:

- Hipotiroidismo/hipertiroidismo, anemia/ferritina baja, apnea del sueño (perimenopausia), efectos de progestágenos en susceptibles. Pedir TSH, hemograma, ferritina y, si procede, CRP de alta sensibilidad puede ser razonable en fenotipos con fatiga/dolor (no como “biomarcadores diagnósticos” de depresión, sino para guiar manejo integral).

Selección terapéutica personalizada

Psicoterapia con perspectiva de género

TCC/activación conductual e interpersonal, adapta contenidos a maternidad, perimenopausia (sueño/vasomotores) y violencia (enfoques trauma-informados). Mejora la adherencia cuando se acompaña de ajusten prácticos (horarios, cuidado de menores, apoyo comunitario).

Farmacología de precisión (cuando se indica):

- Regla 1: elige el antidepresivo por fenotipo y comorbilidades.

- Regla 2: usa farmacogenética si hay mala respuesta, efectos adversos desproporcionados o polifarmia. Las guías CPIC 2023 dan recomendaciones concretas para ajustar dosis o elegir fármaco según CYP2D6/CYP2C19/CYP2B6.

Situaciones especiales:

- Depresión posparto moderada-grave: además de psicoterapia/ISRS, ontempla moduladores GABA-A con evidencia específica:

- Zuranolona (oral, curso 14 días). Aprobada por FDA (ago 2023) y aprobada por la Comisión Europea (sep 2025); útil cuando se precisa inicio rápido y curso corto.

- Brexanolona (IV, administración supervisada): alternativa eficaz con limitaciones logísticas.

- Perimenopausia con insomnio/vasomotores prominentes: la terapia hormonal puede mejorar el ánimo vía alivio del síntoma somático que perpetúa el trastorno; no es antidepresivo por sí mismo y exige selección rigurosa de candidatas conforma a guías.

- PMDD confirmado: prioriza psicoterapia, ISRS (intermitente luteal o continuo) y, si refractario y bien indicado, estrategias dirigidas a neuroesteroides o supresión ovárica en manos expertas; mantén el diario prospecivo como biofeedback clínico.

Cómo integrarlo en el sistema (más allá de la consulta)

Protocolos y flujos que funcionan:

- Cribado universal perinatal (EPDS/PHQ-9) en tres momentos: primera visita prenatal, tercer trimestre y posparto, con rutas de derivación explícitas y tiempos objetivo (≤2 semanas para psicoterapia si EPDS alto).

- Pantalla IPV anual en mujeres en edad reproductiva y siempre que haya señales clínicas; forma a tu equipo en entrevista segura y planes de seguridad.

- Plantillas en la HCE que obliguen a registrar: etapa hormonal, patrón cíclico, resultado de cribados, comorbilidades y decisión terapéutica (incluyendo si se consideró PGx).

- Ventanilla única para derivación a psicología/psiquiatría perinatal, trabajo social y recursos comunitarios; minimiza “pérdida en el tránsito”.

Seguimiento y calidad:

- Revisa a 2-4 semanas el cambio clínico (PHQ-9/GAD-7), sueño y adherencia; si no hay respuesta (ΔPHQ-9 <5), re-evalúa diagnóstico (bipolaridad, PMDD, IPV, comorbilidades) y considera PGx si no se hizo.

- Indicadores de servicio: % de mujeres cribadas en perinatal, tiempo a primera intervención psicológica, % con registro de etapa hormonal, % con cribado IPV documentado.

“Checklist” rápido para tu consulta

- Etapa vital y patrón (cíclico, perinatal, perimenopausia).

- Cribados: PHQ-9, GAD-7, EPDS si procede, IPV seguro

- Diferenciales: bipolaridad, tiroides, anemia/ferritina, apnea, efectos de fármacos.

- Plan: psicoterapia + (si necesario) fármaco ajustado por fenotipo y con PGx en no respuesta/EA.

- Seguimiento a 2-4 semanas con medición de resultado y ajuste.

Cuando introduces sistemáticamente la etapa hormonal, el contexto psicosocial (incluida la seguridad) y las herramientas de personalización, baja la tasa de “resistencia” y sube la funcionalidad. Este es el núcleo operativo de una salud mental de precisión para mujeres.

Conclusiones y retos futuros

La “angustia femenina” no es un diagnóstico, es un patrón clínico complejo que emerge de la interacción entre biología reproductiva, neuroesteroides, inflamación de bajo grado, determinantes psicosociales y trayectorias vitales. Cuando el modelo asistencial ignora esas capas, aumenta la demora diagnóstica, la iatrogenia y la cronificación. Cuando las incorpora sistemáticamente, mejoran la respuesta, la adherencia y la funcionalidad.

Lo esencial que debemos retener

- La diferencia es la norma. Las mujeres presentan ventanas de vulnerabilidad (perinatalidad, perimenopausia) y fenotipos específicos (PMDD, cuadros con mayor carga somática e insomnio).

- El contexto decide el pronóstico. Carga de cuidados, violencia de pareja y precariedad modulan curso y respuesta; sin un cribado seguro y circuitos de apoyo, cualquier plan terapéutico queda cojo.

- Personalizar ya es posible. La psicoterapia con perspectiva de género es primera línea, la farcacología de precisión (elección por fenotipo y uso juicioso de PGx) reduce ensayo-error; en posparto disponemos de dianas neuroesteroideas que amplían el arsenal.

- El sistema debe acompañar. Sin protocolos de cribado, plantillas en HCE, plazos de derivación garantizados y formación del equipo, la precisión queda en el papel.

Pasar de la “talla única” a la salud mental de precisión en mujeres no es un lujo: es una obligación clínica y ética. Con pequeñas decisiones repetibles – qué preguntamos, cómo cribamos, cómo elegimos y cómo organizamos el circuito – podemos cambiar trayectorias vitales. Ese es el estándar que la SESAP propone y acompaña.